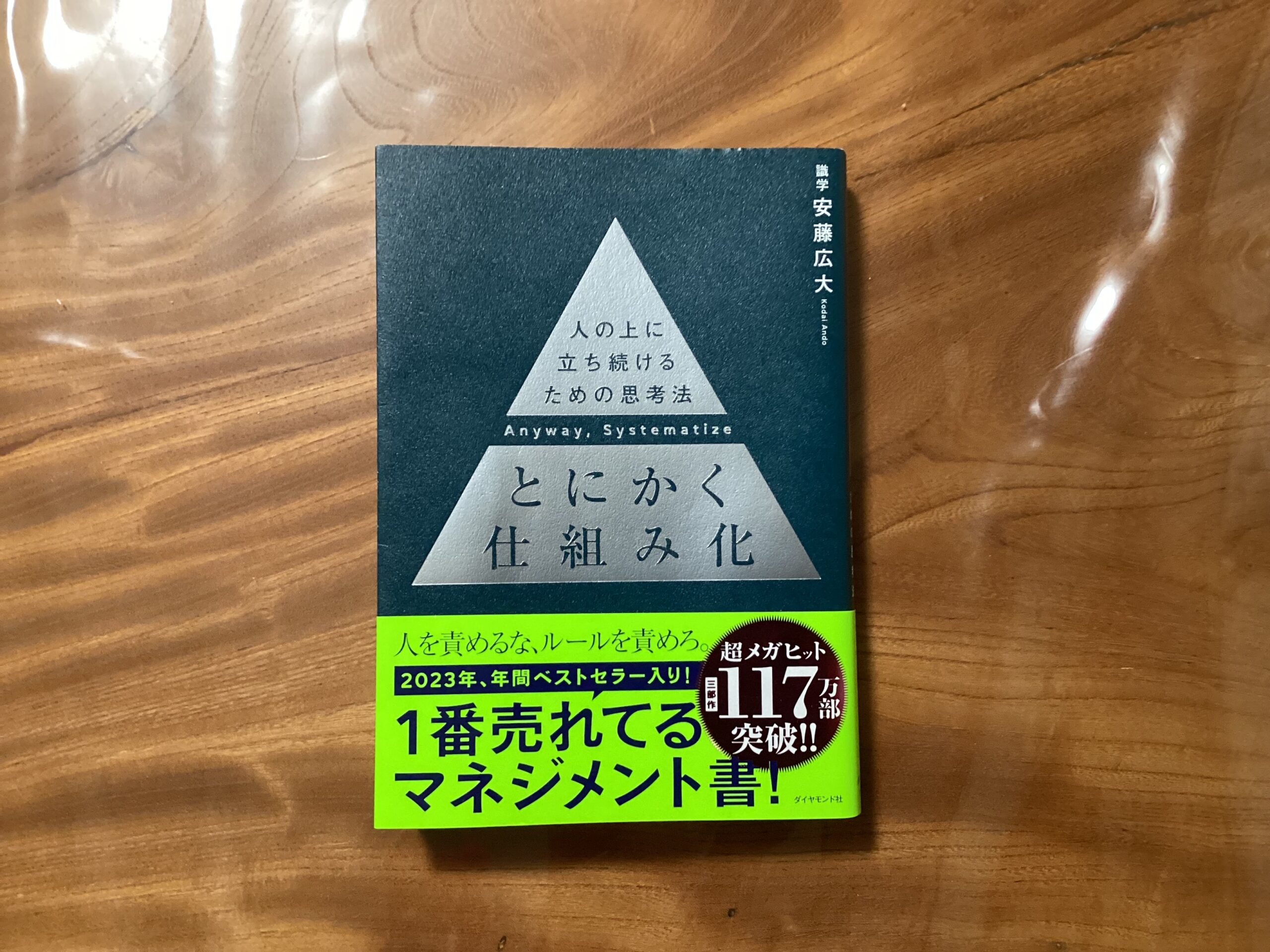

安藤広大氏の『とにかく仕組み化 人の上に立ち続けるための思考法』を読み、属人化のリスクとそれを回避するための「仕組み化」の重要性について考えさせられました。本書では、業務や組織運営において特定の個人に依存する体制がどれほどのリスクを抱えるか、そしてそのリスクを軽減するための方法について具体的なアドバイスが示されています。特に印象に残ったのは、歯車のように働くことの意義を再評価する視点です。

属人化のリスクと仕組み化の重要性

属人化とは、業務が特定の人に依存し、その人しか対応できない状況を指します。一見、そのような人材は組織にとって貴重に思えるかもしれません。しかし、実際にはその人が抜けた瞬間に業務が滞るリスクが生じます。たとえば、あるプロジェクトが特定の社員に完全に依存していた場合、その社員が突然退職や休職をすることになれば、プロジェクト全体が頓挫してしまう可能性もあります。

本書を通じて、「自分がいなくても大丈夫な組織を作る仕組みを構築できることが優秀な人材の証だ」という考え方を改めて学びました。

歯車のように働くことの意義

「歯車のように働く」という表現は、これまで私にとってどこかネガティブな印象を伴うものでした。特定の役割に閉じ込められ、自分の価値を発揮できないようなイメージがあったからです。しかし、本書を読んでその考え方が大きく変わりました。

本書では、組織において歯車のように働くことこそが重要だと説いています。歯車は一つ一つが正確に動くことで機械全体がスムーズに機能します。同様に、組織の中で自分が替えの利く存在となり、仕組みの中で効率的に動けることは、組織全体の生産性や安定性を向上させるために欠かせないのです。

本書を通じて、歯車としての役割を全うすることには大きな存在意義があると腑に落ちました。自分の仕事を属人化させるのではなく、仕組み化を進めることで、組織全体の歯車の一部として価値を発揮できるのです。この視点の転換は、私自身の仕事への向き合い方にも大きな影響を与えると思います。

まとめ

『とにかく仕組み化』を読んで、組織における属人化のリスクと仕組み化の重要性について改めて考えさせられました。これからは、ただ自分の価値をアピールするのではなく、自分がいなくても業務が円滑に回る仕組みを構築することに力を入れたいと思います。そして、歯車の一つとして組織に貢献することに誇りを持てる働き方を目指していきたいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43851201.bdc49c38.43851202.dacffd7b/?me_id=1213310&item_id=20920348&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7743%2F9784478117743_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント