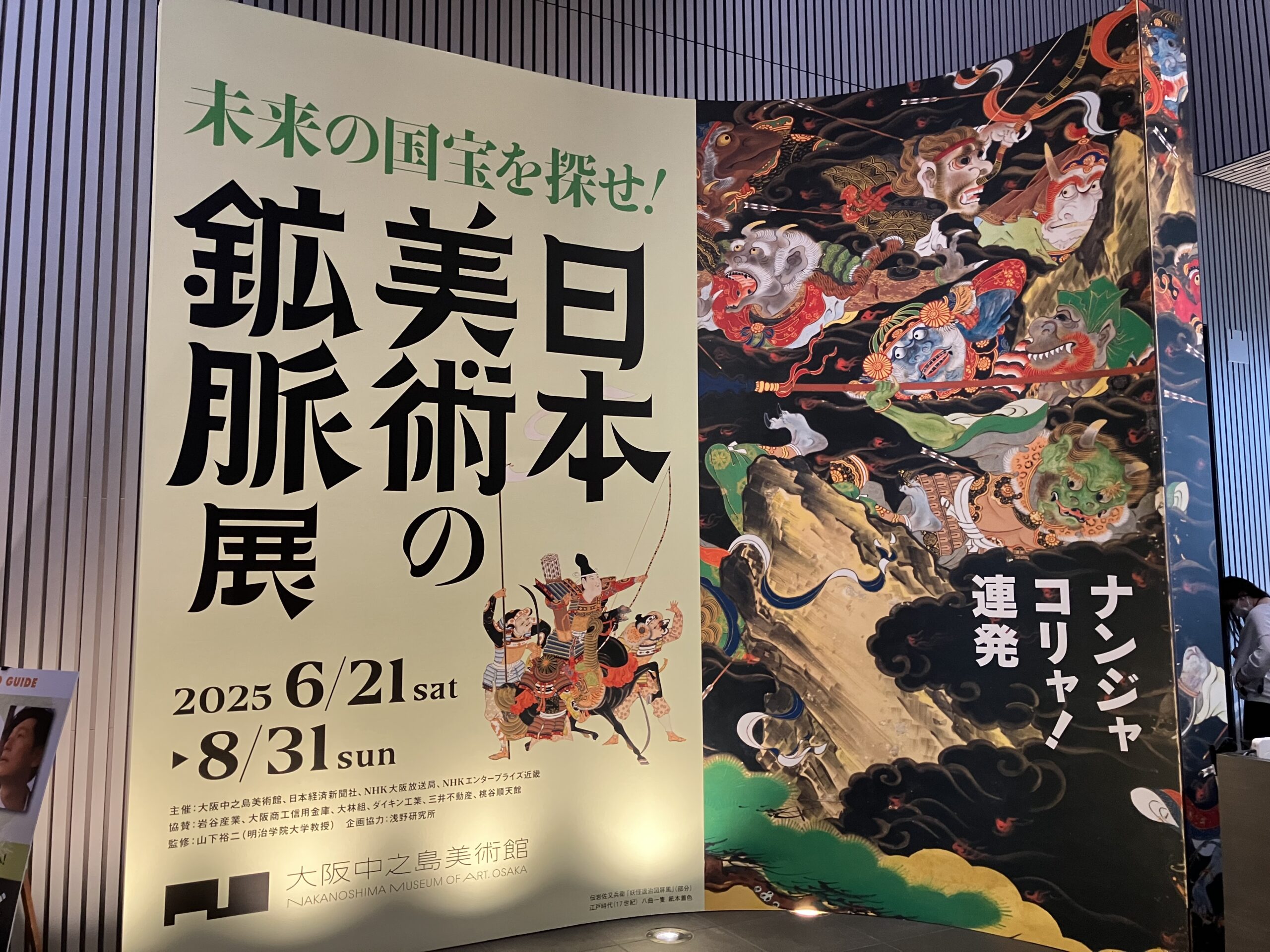

大阪中之島美術館で開催された「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」へ。

有名どころだけでなく初見の作家・作品が次々に刺さる構成で、「未来の国宝を自分の目で選ぶ」という体験設計が見事でした。これから評価が上がり、有名になっていくのであろうと感じる芸術家もいました。会場を出るころには、私の中の“推し国宝候補”がはっきりしていました。

目次

展示の肝

- 若冲×応挙“初の合作”

金地の一双に、左に伊藤若冲《竹鶏図》、右に円山応挙《梅鯉図》という異色の取り合わせ。

竹の張りと鶏の細密描写、梅のしなりと鯉の量感というモチーフの手触りの違いが、同質の金地によってうまくつながり、左右の画面を行き来するほど発見が積み上がる構成でした。若冲の硬質で緊張感のある筆致と、応挙のやわらかく生気あふれる写生が呼応し、**非常に見ごたえがありました。**当時の発注者(持ち主)がこの“組み合わせ”に何を託したのか、想像が広がります。 - 焼失作を最新技術で“復元”

若冲《釈迦十六羅漢図屏風》は、現存しないとされる作をデジタルで推定復元した展示。会場では、参考資料の収集→構図の再構成→色の推定→質感の補正といった復元プロセスの紹介も併せて提示され、どこからどこまでが確証で、どこからが推定なのかが視覚的に整理されていました。

復元方法の解説が丁寧で非常に興味深く、テクノロジーと美術史研究が連携する現在進行形の試みとしても見応え十分でした。

私のMY国宝:笠木治郎吉

今回の“MY国宝”は、笠木治郎吉の作品でした(この展覧会で初めて知りました)。

笠木は金沢生まれとも横浜生まれともされる水彩画家で、横浜を中心に活動。外国人に買い求められて海外に散逸したうえ、関東大震災や戦災で国内の作品・下絵が多く失われ、長く“幻の画家”とされてきました。近年はアメリカなど海外で発見された作品が里帰りし、再評価が進んでいます。私が強く惹かれたのは、写実的な描写の確かさと、人物や風景に通う生命感。画面の空気が動いているように感じられ、明治のくらしが生々しく立ち上がってくる——そんな体験でした。

まとめ

“名品を見る”から一歩進んで、“自分で発掘して選ぶ”に重心を置いた好企画。私は笠木治郎吉に“未来の国宝”を見ました。これから評価が上がり、有名になっていく——そう確信させる出会いでした。

コメント