九州国立博物館で開催中の「特別展 はにわ」に行ってきました。会場には、全国各地の古墳から出土した選りすぐりの埴輪がずらりと並び、まさに「埴輪ワールド全開」といった展示でした。

これまで、埴輪に対しては「古墳時代のお墓に並べられていた素朴な人形」程度の認識しかなかったのですが、実際に展覧会を見てみると、そのイメージは良い意味で大きく裏切られました。造形の力強さ、美しさ、そしてなにより豊かな表情と個性。思わず「埴輪ってこんなに面白かったのか」と、目を輝かせてしまいました。

圧巻の「挂甲の武人」たちがずらりと並ぶ

とくに心をつかまれたのが、「挂甲の武人(けいこうのぶじん)」と呼ばれる武人埴輪たち。甲冑を身にまとった戦士の姿は精巧で、力強く、まさに古代の英雄たちが並んでいるかのような迫力がありました。5体が一列に並んで展示されているコーナーは圧巻で、それぞれがとてもよく似ているのに、微妙に違う表情やディテールがあり、見比べるのがとても楽しかったです。

中でも、東京国立博物館所蔵の国宝の挂甲の武人は、別格の存在感を放っていました。甲冑の綴じ紐やすね当て、兜の構造に至るまで細かく表現されており、写実性の高さには驚かされます。美術的にも評価が高いというのも納得の出来栄えで、ただの副葬品という枠を超えて、一つの芸術作品として鑑賞する価値があると強く感じました。

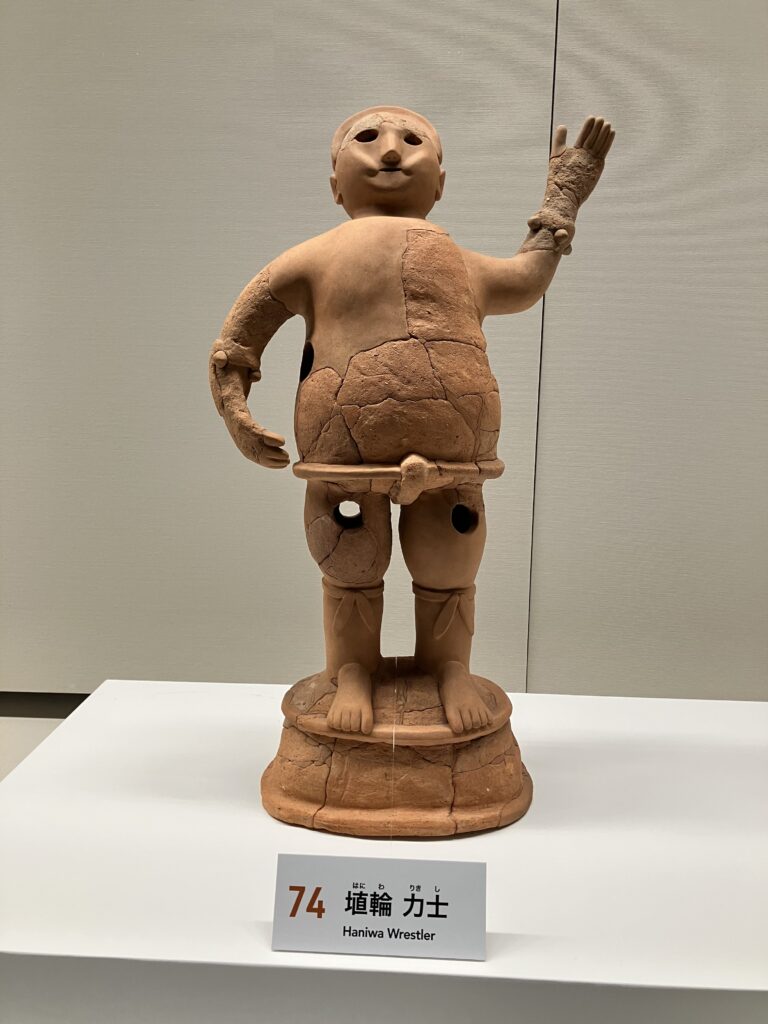

ユニークな埴輪たちとの出会い

その一方で、展示の中には思わず笑ってしまうようなユニークな埴輪もありました。たとえば、「埴輪 力士」。大阪・高槻市の今城塚古墳から出土したこの埴輪は、ぽってりとしたお腹に、どこか控えめな笑顔、片手を軽く上げたポーズが何とも愛らしい存在です。力士としてのたくましさと、癒し系の可愛らしさが同居していて、展示室の中でも一際印象に残りました。

また、細身の体にとんがり帽子をかぶった人物埴輪、驚いたような表情をした顔だけの埴輪、さらには馬や鹿、犬などの動物埴輪も豊富に展示されていて、まるで古墳時代のミニチュア世界を旅しているような気分でした。展示室を巡るうちに、埴輪の奥深さとバリエーションの豊かさにどんどん引き込まれていきます。

最後に

音声ガイドの最後では、「はにわの沼は深い」という言葉が紹介されていましたが、まさにその通りだと思います。人の姿や動物の形、さらには道具や家など、多様なモチーフに加え、それぞれに宿る個性や表現の違いが魅力的で、知れば知るほど奥が深く、ハマっていく自分を感じました。

今回の「特別展 はにわ」は、埴輪という存在を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。単なる副葬品や考古学的資料としてだけでなく、造形美や表現力の面でも大いに楽しめる展示です。古墳時代の人々の祈りや想い、ユーモアや審美眼が詰まった埴輪たちに出会い、私はその魅力をますます学びたいと思いました。

コメント