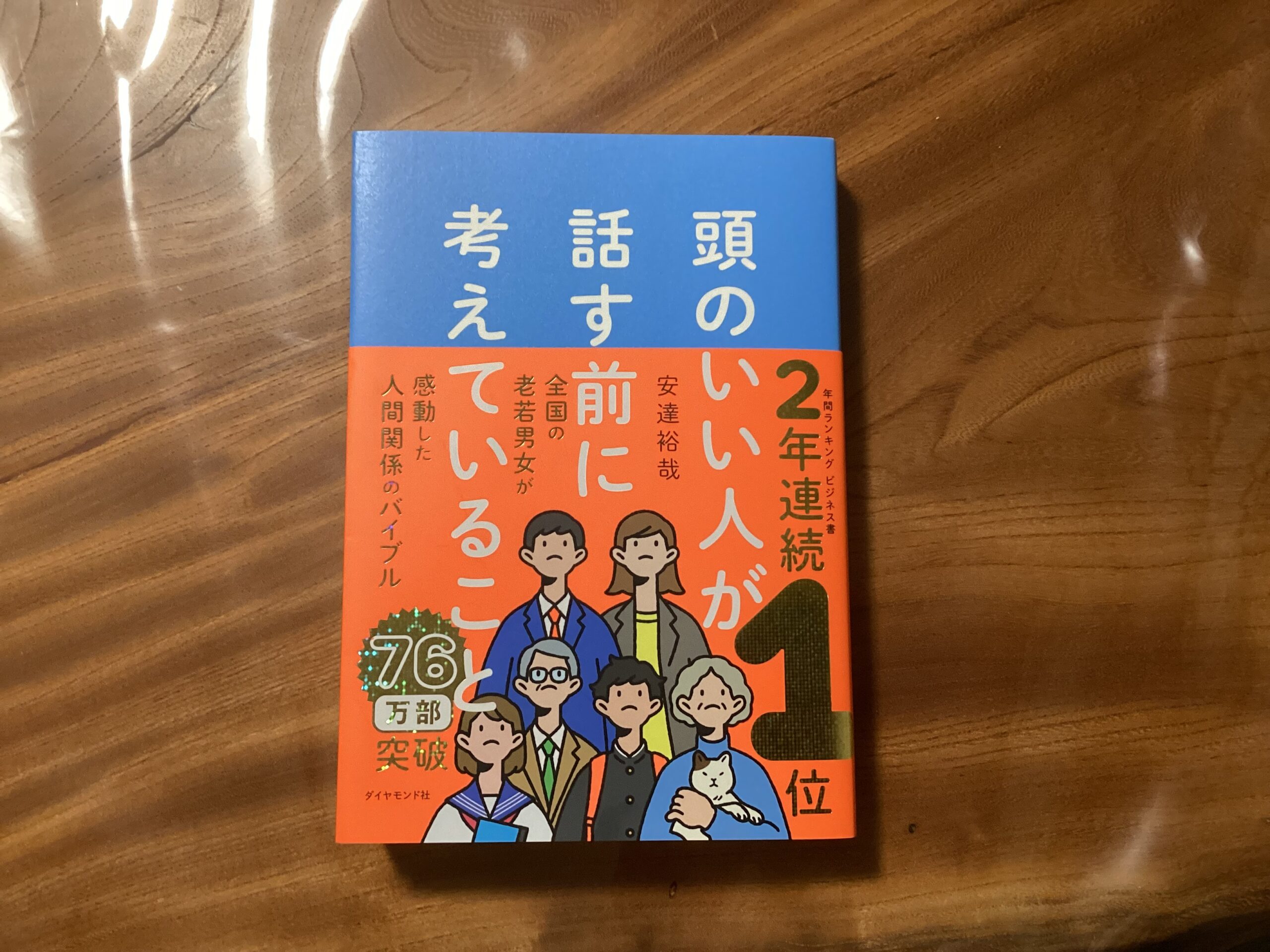

安達裕哉さんの『頭のいい人が話す前に考えていること』を読了しました。本書は単なる話し方の本ではなく、「頭のいい人」であり続けるための本質的な考え方を学ぶことができました。本書のタイトルから、話し方のテクニックを紹介する内容かと思っていましたが、実際にはその前提となる「考え方」に焦点を当てている点が特徴的でした。読後には、話し方のスキルを磨くよりも、まず自分の思考を深めることの重要性を改めて実感しました。

「頭のいい人」とは何か?

本書では、「頭のいい人」とは単に知識が豊富だったり、弁が立つ人を指すのではないと述べられています。むしろ、相手にとって役に立つ存在であり、大切な人を大切にできる人こそが「頭のいい人」だと説かれています。この視点は、単に論理的な話し方を学ぶのではなく、根本的に「信頼される人間になる」ための思考を磨くことの大切さを示唆しています。

例えば、話が上手な人と信頼される人は必ずしも一致しません。表面的に巧みな話し方ができても、中身が伴わなければ本当の意味で相手の役には立ちません。逆に、話すことが得意でなくても、相手を尊重し、思慮深い言葉を選ぶ人は信頼を得ることができます。この違いを理解することが、本書の重要なポイントの一つだと感じました。

話し方よりも「話す前の考え方」が重要

本書では、話し方の技術よりも「話す前に何を考えるべきか」に焦点が当てられています。頭のいい人は、話す前に相手の立場や求めていることを考え、自分の言葉がどのような影響を与えるかを意識しています。

特に印象的だったのは、話す前に「相手の欲求を考える」ことの重要性です。例えば、ビジネスの場面では、自分が伝えたいことを一方的に話すのではなく、相手が何を求めているのかを考えてから話すことで、より効果的なコミュニケーションができます。このように、本書は、話す前の思考を磨くことの大切さを教えてくれます。

予想を裏切り、期待を超える内容

最初は「頭のいい人の話し方」を学ぶ本だと思っていましたが、実際には「頭のいい人でいるための考え方」にフォーカスした内容でした。この予想を裏切るアプローチが、読後の満足感につながりました。

話し方の技術に関する本は数多くありますが、本書は「話す前の考え方」を重視することで、表面的なスキルではなく、根本的な人間力を磨くことに重点を置いています。そのため、単に仕事で話し上手になりたい人だけでなく、人間関係をより良くしたいと考える人にもおすすめできる一冊です。

まとめ

『頭のいい人が話す前に考えていること』は、単なる話し方の本ではなく、「頭のいい人であるための本質」を学べる一冊でした。

また、本書では頭のいい人で「あり続けること」は難しいとも述べられています。頭が良くなると、すべてを理解した気になり、傲慢になって成長が止まることがあるからです。そのため、本書を読んだことをきっかけに、私自身も「頭のいい人であり続けたい」と強く感じました。

コメント